最新記事 by 柿田ぴんと (全て見る)

- 【2023年】話し方、コミュニケーション能力向上のおすすめ本ランキング10冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

- 【2023年】仕事術のおすすめ本13冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

- 【2023年】メンタリストDaiGoのおすすめ本14冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

こんちわ、柿田ぴんとです!

今日紹介する1冊はこちら

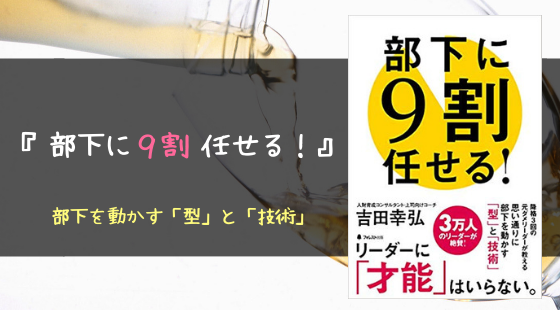

『部下に9割任せる! 』吉田幸弘

本書は、多くの企業でリーダーシップ研修を行い、3万人の悩めるリーダーを救ってきた吉田幸弘さんの

「リーダーの型を身につける」技術、大公開!

思い通りに部下を動かす「型」と「技術」とは何なのか?

\30日間 無料体験中!/ 小説 ビジネス書 ライトノベル

小説 ビジネス書 ライトノベル

40万冊を「無料体験」で聴く

部下に「あいまいな言葉」は使わない

意図していたものと

違う成果物があがってくる

このような間違いを起こさないためには

あいまいな言葉(指示)は避けること。

本書では、会議室の予約を例に紹介しています!

「できるだけ大きな会議室を予約しておいて」という言い方をしたら、50人収容の会議室を予約する人もいれば、200人収容の会議室を予約する人もいます。

たとえば、あなたが部下に「明日の午後早めの時間までに資料を作成しておいて」と言ったとしたら、部下はいつまでに仕上げてくるでしょうか?

午後1時でも2時でも正解でしょう。

「多い」「少ない」「かなり」「たくさん」

このような形容詞・副詞は、

相手の解釈の幅に依存するので、

数字を用いて、具体的にすることが重要です!

このようにあいまいな表現ほど

相手に伝わらず、誤解を生むので

「具体的に伝えること」は意識したいところ!

ちなみに「あいまいな言葉」には

「受け取る人によって好きなように解釈できる」という強みがあって

先人の「名言」は、抽象度が高い表現ばかり!

「時は金なり」

といえば、どんな人のどんな時間のことも対象として考えられるし、老若男女、ありとあらゆる職業の人に伝わる言葉!

あいまい言葉は、自由度が高く

具体的な言葉は、自由度が低い

この2つの特徴を理解して、

部下に伝えることができれば

意図していた以上の成果物を生みだすことができるので、みなさんも行動に移してみてくださいね!

部下に「具体的にどう動くか」を指示する

ここでは、具体的な話をもう少し深堀!

このように具体性の欠ける言葉は

どのように行動すればいいかわからない!

本書では、具体的な指示について

たとえば、「もっとインパクトのある企画書にしろ」は、

「タイトルのデザインを目立つようにしてほしい」

「魅力的なキャッチコピーを考えてほしい」などと具体的な言葉に変えるようにします。

「意識を高めていけ」などの精神論的な言葉も具体性がないので、

「月末までに売り上げをあと100万上乗せしてほしい。そのために顧客への訪問回数を2倍にしてほしい」

など、具体的な言葉や数字とセットにするようにしましょう。

ぼくも毎日ビジネス書を読んでいると

という言葉を1000回くらい目にするわけですが

そもそも目的を意識するって

何をすればいいかわからないですよね。

あいまいな言葉だからこそ、

具体的な言葉に落とし込まないと

本を読んでも行動に移すことは難しい。

ここで、うまく説明するための

「動詞」と「動作」の違いについて紹介!

動作:その言葉を見聞きすれば「どう行動したらいいか」わかる表現

先ほどの「目的を意識する」に当てはめると

動作:「目的を紙に書いて、繰り返し見なさい!」

このように動作は、

何をすればいいか明確になるので

行動、実践、習慣化も可能になります!

ちなみに、人材育成をするとき

というのも有効ではありますが、

その場合は自分が具体的に表現できないと信頼関係を損なうので注意が必要!

まとめると、人に伝えるときは

具体的な言葉や数字をセットにして

「どう行動したらいいか」わかる

動作表現を紙に書いて繰り返し見てくださいね!

伝えるための思考力を身につけたい人はこちらの記事もぜひ!

【書評Lv.198】伝わる文章を書くコツとは?『入門 考える技術・書く技術―日本人のロジカルシンキング実践法』

最終的な責任は部下にとらせない

このように仕事の責任を

部下のせいにする人は多いですよね。

部下に責任を押し付けると

次回から挑戦しないようになるため、

リーダーと部下で責任を分担することが重要!

ちなみに仕事における責任は3つあって

②報告責任

③結果責任

本書では、責任のバランスについて

部下に何か仕事をしてもらった場合は、「①遂行責任」と「②報告責任」を部下の責任にします。

そうすることで、部下が途中で投げ出すことなく、やり切りますし、報告もきちんとしてきます。また、仕事のクオリティも上がるでしょう。

ただし、「③結果責任」はリーダーの責任にします。

そうすることで、部下も安心して仕事を進めることができます。

なお、部下が仕事を遂行できなかった場合、リーダーにまったく責任が生じないという考えはナンセンスです。

この内容を読んで思ったのは

という言葉も、ミスの回数によっては

部下ではなく上司の責任になりえるなと。

僕がミスの回数で意識していることは

【1回目のミス】

→ 誰の責任でもない

仕事にミスはつきもので、完璧な人間はいない。

ミスを恐れていては大胆に動くことができないので1回目のミスは責任不問!

【2回目のミス】

→ 本人の責任

同じミスを2回することは

本人が学習しなかったからキツく叱る!

【3回目のミス】

→ 上司の責任

2回目のミスを見たのに、

再発防止策を本人にきちんととらせていない!

みたいな感じで、ここ大事なのは

ミスを繰り返さない「仕組み」をつくること!

ここで半沢直樹ネタをぶちこみますが

部下を持つ以上、結果責任は必ず生じます。

ですので、確認の回数を増やしたり

なるべく具体的な言葉で伝えたりしながら

リーダーと部下で責任を分担していきましょい!

本質を見抜く思考力を診断したい人はこちらの記事もぜひ!

物事の本質を見抜く人になる方法とは?『あなたの思考力を診断できるお話』

書評まとめ『部下に9割任せる! 』

『部下に9割任せる! 』いかがでしたでしょうか?

・指示をする際は、あいまいな表現や形容詞・副詞を使わず、具体的な言葉と数字を使う。

・部下は「遂行責任」と「報告責任」を負い、リーダーは「結果責任」を負う。

リーダーが変われば、部下が変わる。

部下とチームの成長を加速させ

一歩上のリーダーになれる1冊でした!

部下を持つ機会も増えるので、

何度も読み返したいと思います!

本書は上記以外にも

・リーダーとマネージャーの役割の違い

・部下とはなるべく飲みに行かない

・報連相を上げてもらうためのコツ

・ナンバー2の3つの役割

・部下にまかせられないあなたに

などなど、3万人が絶賛した

「リーダーの型を身につける」技術を紹介!

「新たにリーダに抜擢された方」

「部下にまかせるのが苦手な方」

にとって、リーダーに必要な考え方を学べる1冊だと思います。

ですので、気になった方はぜひ本書を読んで、

本当にできるリーダーを目指してみてくださいね!

【書評Lv.207】できるリーダーになる3つのルールとは?『リーダーの「やってはいけない」』吉田幸弘