最新記事 by 柿田ぴんと (全て見る)

- 【2023年】話し方、コミュニケーション能力向上のおすすめ本ランキング10冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

- 【2023年】仕事術のおすすめ本13冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

- 【2023年】メンタリストDaiGoのおすすめ本14冊!年400冊読む書評ブロガーが紹介! - 2020年3月9日

こんちわ、柿田ぴんとです!

今日紹介する1冊はこちら

『アナロジー思考』細谷功

戦略思考、仮説思考

フレームワーク思考、ラテラルシンキング…

すべての思考は、「類推(アナロジー)」から始まる。

本書は、アナロジー思考について

『地頭力を鍛える』著者が「考える」ことの原点を紹介!

地頭力のひとつともいえる

アナロジー思考とは何なのか?

目次

\30日間 無料体験中!/ 小説 ビジネス書 ライトノベル

小説 ビジネス書 ライトノベル

40万冊を「無料体験」で聴く

アナロジーとは「比例関係」のこと

まず、アナロジー思考は

誰でも必ず使っているものの考え方で

日本語でいうなら

「類似のものから推し量る」という意味!

ここで本書は、アナロジー思考について

われわれは、新しい服を買っても改めて「服の着方」から学ぶ必要はない。

新しい土地に行っても、完全にゼロからすべてを学ぶ必要はなく、たいていのことであればそれまでの経験からの類推で事を問題なく進めていく。新しい会社に転職しても、似たような業界や職種であれば、新入社員のときほどにはものごとをたずねることなくスムーズに新しい仕事に入っていける。

これは「たとえ話」も当てはまるなと

ものの考え方を説明するのに

相手のよく知っている世界や

身近なものにたとえることで

未知のものへの理解を促すみたいな!

つまり、身の回りには

アナロジーが限りなく存在して

無意識にアナロジー的な考え方をしながら

日々過ごしているんだなと!

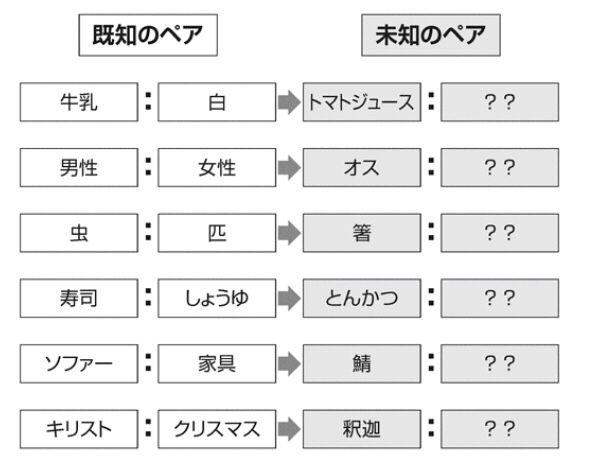

ここで本書では、アナロジーの

基本的なイメージをつかんでもらうために

簡単なクイズを紹介!

穴埋め問題なので

空欄に当てはまる言葉を入れていきましょい!

ちなみに、答えは

①赤、②メス、③膳、④魚、⑤花祭り

本書では、この穴埋め問題の構造について

Aという世界である部分が同じ構造を持つBという世界に存在しない場合に

同様のものがBにもあるのではないかという類推からその穴を埋める、それがアナロジーの基本的発想である。

つまり、アナロジーは穴埋め問題!

クイズ番組も同じだと思ってて

「穴」を提示されれば

誰でも思考回路が起動して

ある程度考えることができるように

ビジネスの世界でもこうした「穴埋め問題」が

日常のあらゆるところに転がっていることに気づく!

次の項では、アナロジーが

ビジネスの場面でどのような目的や

効用があるのかについて紹介していきます!

本書の著者による別作品で

あたまのやわらかさをチェックしたい人は

こちらの記事もぜひ!

ビジネス場面でのアナロジーの「3つの目的」

本書ではアナロジーは

具体的なビジネスの場面で

②「他人への説明」のためのアナロジー

③「新しい発想」のためのアナロジー

3つの目的が考えると!

では、ひとつずつ見ていきましょい!

「自分の理解」のためのアナロジー

まず1つ目は

自らの理解を促進するためのアナロジー

人は何か新しいことを

学んだり理解するときは

無意識にすでに経験済みのことや

知識としてもっていることを比較して

それとの類似性から理解することが多くて!

本書では、転職を例にわかりやすく紹介。

例えば、転職で新しい会社に就職したAさんが新会社での業務プロセス(経費精算など) を学ぶ場合には、必ず「これは前の会社でいうと○○の手続きと一緒だ」とか、伝票の承認者についても「これは前の会社でいうと○○課長のことだな」といった形ですでに知っている領域の知識をうまく未知の領域に適用することで理解を早めていることがわかる。

つまり、Aさんの頭の中では

前の会社でできあがったプロセスを活用して

新しい会社に当てはめて理解しようとしてると。

ちなみに、ぼくが書評ブログを書く時も

コース料理という知識を活かして書いてて

本というバイキング・ビュッフから

前菜、メインディッシュ、デザートを選んで

読者に「美味しいと思える書評を提供する」みたいな!

自分の好きなところだけ選んでしまうと

メインディッシュだらけになっちゃうので

全体の流れと、バランスをかなり意識していて!

他にも、学生時代のアルバイトを

会社の仕事に当てはめて理解したり

人間関係での過去の失敗を

いまの悩みに適用して解決を図ったり

それまでの経験を他の分野に

無意識のうちに応用しながら

さまざまな能力や知識を増やしているんですよね!

これが「自らの理解を促進するためのアナロジー」

「他人への説明」のためのアナロジー

2つ目のアナロジーの目的は

「他人への説明」をわかりやすくするためのアナロジー

代表例としては「たとえ話」

本書では、「たとえ話」について

たとえ話というのは、聞き手にとってなじみのない、未知の事象や概念を説明する場合に、それと類似する、聞き手にとってすでになじみのある領域と関連付けることで理解を促進させるという手法である。

つまり、たとえ話を用いるのは

②たとえ話の対象領域が聞き手にとってなじみがある

③「①と②」の領域同士が多くの共通点を持っている

この3点を満たしてさえいれば

「たとえ話」は成立するわけだと!

ちなみ、ぼくが思いついた中で

個人的に好きな「たとえ話」は

ブログを農業に当てはめたことで

「水やり」 毎日記事を投稿する

「作物」 書いているジャンル

ちなみにいちばん重要なのは「作物」で

その「作物」が本当に好きかどうか

どれだけの人に好まれる作物なのか

そこが満たせてないと

続けるのは中々難しかったり!

なんて、話はそれましたが

コミュニケーションでも文章でも

「たとえ話」という

「他人への説明」をわかりやすくすることは

頻繁に起きているので、常にアナロジーを意識していきたいところ!

「新しい発想」のためのアナロジー

アナロジーの目的、3つ目は

「新しい発想」のためのアナロジー

一見斬新なアイデアも

まったく世の中に存在しないものではなく

ほとんどのアイデアは

どこかにあったものの組み合わせや、観点を少しだけ変えたものなんですよね!

例えば

本 + パソコン = 電子書籍

携帯電話 + パソコン = スマートフォン

もっと大雑把に言えば

ご飯 + たまご = 卵かけご飯

ご飯 + たまご + 鶏肉 = 親子丼

みたいに、全て組合わさっていると!

ちなみにアイデア源は2つあって

②誰かから聞いた経験や読書などの間接的な知識

①の自分の経験は生々しさがあって

説得力があるので「質」は担保されるが

一人の人間のできる範囲は限りがあるので

「量」という点では圧倒的に少なくなる!

②は「生々しさ」は減るが「量」が圧倒的に多い!

つまり、アイデアの発想力を増やすには

この間接的な②の領域を増やすことが大事で!

本書では、他のアイデアを活用することを

「アイデアを借りてくる」と表現しており

ドラえもんの作者は

「借りてくる」のが非常に上手だと!

「ドラえもん」など数々のキャラクターが登場する漫画を生み出した藤子・F・不二雄氏は、感銘を受けた映画や小説を、自分の中で「再構築」する、本人が「いただきのすすめ」と呼ぶ手法を持っていたといわれている。

「同氏」は「この世の中、ほんとうに新しいまったく無から作り出す創作というものはなく、過去の作品からなんらかの影響をうけずにいられないのではないか、という思いがしてきます」ともいっている。

あれだけのストーリーがあるのは

他の作品のアイデアを応用してたからで

きっと名探偵コナンも、あれだけの事件が起きるのは

この「アイデアを借りる」を使ってるんかなと予想!

そもそも「ドラえもん」というキャラクターが

猫と娘のおもちゃが合体して出来たって話もあるし

「借りてきて組み合わせる」ことの有効性を感じる!

つまり、アナロジーは「借りる力」であり

何らかの違う世界から発想を借りてくることで

アイデアの源泉が湧き出し

新規性のあるアイデアがどんどん出てくると!

ですので、みなさんもぜひ本書を読んで

「アナロジー思考」を身に着けてみてくださいね!

誰でもいいアイデアを出す方法を

しりたい方はこちらの記事もぜひ!

書評まとめ『アナロジー思考』細谷功

『アナロジー思考』細谷功

いかがでしたでしょうか?

①「自分の理解」のためのアナロジー

②「他人への説明」のためのアナロジー

③「新しい発想」のためのアナロジー

・アイデアは、既存の組み合わせで出来ている

・アイデアの発想のコツは「借りてきて組み合わせる」

・新しいことを学ぶときは、無意識にすでに経験済みのことや

知識としてもっていることを比較して、それとの類似性から理解する

個人的に思ったのが

アナロジー思考を身につけれたら

得る情報の理解度が格段にアップするなと!

ブログでいえば

わかりやすい「たとえ話」がつくれたり

読書でいえば、より一層

「自分ごと」として捉えられるので

他のことに発展させる力がついたり!

今まで自分が学んできたことが

すべて腑に落ちるくらいの良書でした!

本書は上記以外にも

・「かばん」と「予算管理」の構造的類似点

・「コインロッカー」の構造を見抜く

・「趣味が似ている」も2通り

・「回転寿司」で何が学べるか

・「同じ」と「違う」のレベルを考察する

・抽象化思考が得意な人の思考パターン

・アイデアマンの発想力を2つの因数に分解する

・本やセミナーで学んだことが実践できない理由

などなど

『地頭力を鍛える』著者が

「考える」ことの原点を紹介!

個人的に、アナロジー思考を身につければ

自分ごととして捉えられる能力が向上するので

本やセミナー、人から聞いた話を

どのように自分の現場で実践すればいいか

当てはめて考えれる力がつくようになります!

その他にも、戦略思考・仮説思考

フレームワーク思考・ラテラルシンキング

すべての思考の原点にもなるので知っておいて損はないかと!

気になった方はぜひ、本書を読んで

課題設定力や仮説思考力、地頭力を鍛えてみてくださいね!

ありがとうございました!